🍀数字に心

🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

- ホーム

- ブログ

ブログ

【48】ここが変だよ日本の税制 ~日本をせんたく致し申し候~

2025/02/17

【1】今、米の値段が大幅に上がっている

国には備蓄米がたくさんあるにも関わらず、である。

原因は米が足りなくなったからではない。

米の流通経路が多角化したため、

国側はもはや市場に出回っている米の流通量を

正しく把握できなくなってしまっており、

米を備蓄すべきか放出すべきかのタイミングを

正常に判断できない事態に陥っている。

このことは先日の農水大臣の謝罪にも明らかだ。

問題はそれだけではない。

食文化の多様化に伴い、米が余り過ぎるので、

国は、国民の血税を投入してまで減反政策を推し進めてきた。

にも関わらず、今、われわれは、

わざわざ高い値段の米を買わねばならない。

わざわざ高い値段の米を買わねばならない。

税を注入して、高いコメを買う事態・・・

なんとも皮肉な話である。

【2】おかしいのは米だけではない

道路インフラ整備のために「あくまでも一時的に」という約束で

導入されたガソリン税は、もはや完全に恒久化されてしまっている。

しかも、ガソリン税という税にさらに消費税が賦課されるという、

消費税法の立法趣旨から見てもおかしな事態となっている。

消費税率にしても、

諸外国に比べて日本は低いので、これを上げようとする動きがあるが、

消費税以外の税目や社会保険を合算して見れば、

日本が如何に他国よりも負担割合の高い国であるかは明らかだ。

輸出免税により消費税還付を受ける大企業により構成される経団連が

消費税率UPに異を唱えないのも、

都合の良い「我田引水」な持論としか思えない。

【3】ふるさと納税にしてもそうだ

ふるさと納税をすればするほど、

自分が住んでいる地元自治体の税収が減ってしまうというのは

住民税の根幹をなす「受益者負担の原則」を根底から覆すものだ。

しかも、高所得者ほど多額の減税効果を得られるので、

税の大前提である「課税の公平性」の観点からも問題だ。

確定申告不要として後発導入された「ワンストップ方式」に至っては、

さらに地方自治体の悩みのタネとなっている。

なぜなら、確定申告でふるさと納税を控除する場合であれば、

まずは国税(所得税)から控除し、

残りを住民税から控除するというスキームとなっているが、

ワンストップ方式はいきなり全額が住民税から控除されるからだ。

わが国の地方自治運営は、東京都以外は独立採算がとれていない。

よって、結局は、国からの地方税交付金で各市町村は財布を補っているので、

自治体にカネが足りなければ国庫から補充して貰えば良いだけの話、

という趣きがあることも分かる。

しかし、ふるさと納税が地元の税収を悪化させるがために、

それが「国庫からの注入補てん」という事態となり、

挙句には、国庫としても財政状態が厳しくなってしまい、

結果、昨今の法律改正(あるいは改正案)のように、

各種の税や社会保険負担が増えれば、

各種の税や社会保険負担が増えれば、

そもそも何のためのふるさと納税なのか、

全くその意味を見出せない。

【4】日本人の寄付精神

日本人は欧米人に比べて「寄付意識」が低い国民だと言われている。

しかし、その一面だけを持って「公平な相対比較」はできない。

何故なら、日本人ほど真面目に納税する国民も世界的には珍しいからだ。

お上(オカミ)には逆らわないで従う・・・封建社会や江戸時代を経て、

良くも悪くも、いまだにその意識が抜けていないのかも知れないが、

そもそもこれだけ真面目にきちんと納税し、文句も言わず、

暴動も起こさない国民性というのは世界的に見ても珍しい。

きちんと納税する国民性があるからこそ、

徴収された税が各方面へと分配されるので、

寄付という文化が根ざさなかったのも容易に推測できる。

よって、寄付の一面だけを取り上げて、

「日本人は寄付精神が低い」と指摘するのは

あまりにも稚拙すぎると言えよう。

但し、安倍内閣の頃に立法された地方創生という考えのもと、

地方自治体にも競争原理を取り入れて、

地域を活性化させようとするその意図は一定割合理解できる。

しかし、過度の返礼品競争を引き起こしてしまい、

最終的にはやり過ぎた自治体はお上からやり玉にあげられ、

叱責を受ける事態となってしまった。

いわば「商売っ気」のある自治体ほど、

お上から頭を押さえられたということだ。

こうなると本当に、国は地方に何をさせたいのか、

どうなって欲しいのか、甚だ分からなくなってくる。

【5】日本を<せんたく>いたし申し候

税法の根本は民法であり、ヒトだ。

法の前にヒトありき、であって、

ヒトの前に法ありき、であってはならない。

幕末、坂本龍馬はこう述べた。

日本を今一度、せんたくいたし申し候

まさにそのような心境となってしまうのは、

私だけではないのではないだろうか?

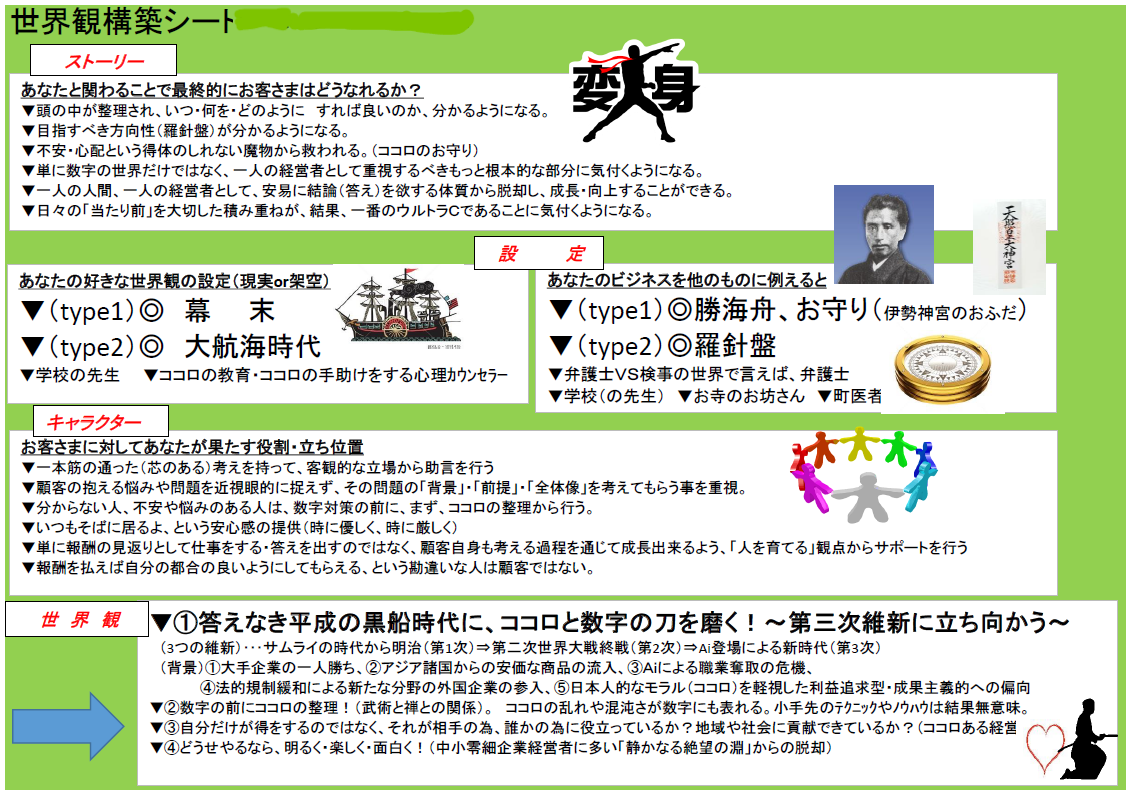

【47】オレの「世界観」

2025/02/15

今から8年前。

過労がたたって二度も意識を失って倒れる事件があり、

それがきっかけで、ぼくは自分の仕事を見つめ直すことにしました。

そのときに色々と学んだ中の1つが、この「世界観」というものです。

「家」に例えれば、世界観無きビジネス(働き方)は、

いわば、柱と屋根だけの無機質な家。

そこに「世界観」が加わることで、

自分のカラーがあふれる家が出来上がります。

「もっと自分を出して仕事をしてイイんだよ!」

それを教わったのが、

この、世界観の構築、というワークでした。

今はブラッシュアップされて、

色々と変わった個所もありますが、

一番最初に作ったものが一番的を得ており、

かつ、今でも思い入れがあります。

お恥ずかしながら、ご紹介させて頂きますね。

【45】思わぬ大問題!~祖母からの金の贈与~

2025/02/14

ご存じの方も多いかもしれませんが、

いま「金」が非常にアツイのです。

「金」と言っても「カネ」と読む方ではなく、

いわゆる「ゴールド」の方であり、

「金地金」(キンジガネ)と呼ぶこともあります。

金相場は非常に高騰しており、

20年前くらいは1グラム1,500円くらいだったものが、

今ではその10倍!!

なんと、1グラムで15,000~16,000円に!!

と、そんな高騰している金ですが、

先日、こういうご相談を受けました。

「金を、おばーちゃんが贈与してくれると言うので、

もらおうと思っています。

税金、どらくらいになりますか?

そして、それを売ったら、どうなりますか?」

さっそく、わたしは補足情報をヒアリングしつつ、

ざっと贈与税額をはじいてみました。

ん~、マンダム!じゃなく、

ん~、かなり高額(;^ω^)

(メモ)

贈与税は、

贈与財産の贈与日における時価から基礎控除を差引し、

それに税率を掛けます。

贈与税は、あらゆる税の中でも

累進課税が一番キツイので有名です。

累進課税が一番キツイので有名です。

しかも、その方は、贈与でもらった金を売却して、

住宅ローンの返済にでも充てようと計画しておられましたので、

そうなると、贈与税を払ったあげく、

確定申告で「金の譲渡所得」の申告をして、

所得税・住民税も払わないといけません。

(メモ)

金を売った場合の譲渡所得の計算は、

売った金額から、買った当時の価格と譲渡費用を差し引き、

そこから50万円を控除した金額を二分の一する

・・・という計算になっており、かつ、

給与所得などその他の所得と合算(総合課税)して

納税額を算出します。

そうすると、

つまり、贈与税を払い、譲渡による所得税&住民税も払うとなると、

この人の場合、もらった金の1/3は税金で消えていくという試算になりました。

もう、キャー、ですよね💦

しかも、しかも・・・

金をくれると言っている肝心のそのオバーチャンですが、

実は「認知症」が入っているようで、

誰が誰だかも分からないご様子のとこ。

そうなると、贈与という法律行為自体が

不成立となるかもしれません。

贈与は、民法では「諾成(ダクショウ)契約」と言い、

あげますよ&もらいますよ、という双方の合意の上で

成り立つ行為です。

贈与は、口頭でも書面でも、どちらでもOKなのですが、

贈与する相手である孫を見ても、誰だか分からないくらいですから、

そもそもの贈与という行為自体が不成立となるリスクがあります。

さらによく聞けば、

オバーチャンの娘である「相談者の母親」が、

近々に迫っていそうな相続の気配を感じ、

オバーチャンの財産を先に分けておこう、

と考えついたようです。

ですから、実は、オバーチャンからの贈与の申し出ではなく、

相談者の母親が陣頭指揮を取っていた訳です。

よくあるんです、こういうのって。

相続が近そうだから、その前に、

財産を分配しておこう、という動きが・・・。

でも、税務署は、

そういう行為がよく行われていることはお見通しですので、

相続税申告をした財産内容も当然チェックしますが、

むしろ、申告していない財産や、そして、

死亡前の数年間の財産の動きを非常に細かくチェックします。

しかも、相続税申告においては、

現金および金融資産の申告モレが圧倒的に多いのです。

なので、この相談者さんの場合、2つの問題点があります。

【1】そもそも、祖母が認知症であれば、

贈与という法律行為自体が認められないという問題。

(他の相続人にとっては法定相続分侵害となり、訴訟問題にもなり得る)

【2】相続税の租税回避行為とみなされて、

重加算税の対象なってしまう問題。

ただ、幸いにも、贈与を実際にしてもらう前の段階ですので、

このような大問題は絶対避けるべきです。

そのための、いくつかの解決策を提案をさせて頂きました。

ご本人も、こんな大きな問題をはらんでいるなんて

全く予想もしておらず、非常にびっくりされておられました。

でも、事前にご相談して頂いて、

本当に良かったです。

なんでもないようなことが、

実は大問題だったりするので、

やはり、税の専門家である税理士に、

できればボクにご相談下さいね(^^)/

【46】税務相談会な一日

2025/02/13

ブログNo.35にも税務相談会のことを書きましたが、

再び、またある日の「無料税務相談会」について、

ご紹介させて頂こうと思います。

但し、守秘義務がありますので、

詳細は割愛させて頂きます。

ある日の税務相談会(案件リスト)

| 相 談 者 | 相 談 内 容 |

|---|---|

| (1)80代 男性 年金受給者 | マンションの1室、及び、山林を売却。税金、どうなる? |

| (2)40代 女性 自営業者 | オフィスを購入予定。でも、銀行融資の与信が厳しい。 |

| (3)40代 男性 会社員 | 株の売買で損が出た。 |

(1)の相談者さん

マンションおよび山林の売却(譲渡所得)に関する案件です。 マンションについては非居住用、かつ、かなり古い物件で、

結論的には、購入時の土地価格よりも売却時の土地価格の方が

低かったため、申告は不要となりました。

山林については相当前に相続で親から引き継がれたもの。

これについては取得価格なんて一切分からないため、

概算取得費の特例を使い、売価の5%だけを取得費として、

申告して頂くようアドバイス差し上げました。

今回の物件は、所有期間が5年を超えますので

「長期譲渡」となり、税率がやや低くなります。

(所有期間5年未満の短期譲渡は税率が高い)

(2)の相談者さん

この方の事業所得の傾向は、赤字だったりチョビットだけ利益が出たり・・・。 ある日、オフィスを購入しようと不動産屋を尋ねあたり、

ローンの仮審査をしてもらったようですが、

「この所得状況じゃ厳しいっすね・・・」と暗にお断りを受けたようです。

ご主人さんも自営業者のようなので、

ご主人を連帯保証人とする事も考えたようですが、

なんと、奥さんは知らなかったのですが、

ご主人さんはずっと無申告!

だから、所得を証明することができず、連帯保証人になれない。

赤字と低所得のご本人。そして、無申告の夫。

そんな状況で不動産を購入したら、税務調査のリスクがかなり高いです。

(不動産の売買登記情報は税務署に筒抜けです)

ご主人の申告をきちんと行い、

ご自身の申告も白色じゃなくて青色申告でもっときっちりとした内容で申告をし、

そのうえで、2年間くらいは実績を作った方が無難です。

税務相談と言いつつ、8割は銀行与信の話でしたが、

ぼくたち税理士は、顧問先が事業資金の融資を受けることも多いので、

単に税金計算だけではなく、銀行がその決算書を見てどのように評価(与信)するのか、

そんな面でも私はアドバイスを行わせて頂いております。

(3)の相談者さん

上場株式の売却損に関する案件です。 通常、上場株式の譲渡については

特定口座で源泉徴収アリを選択していれば「確定申告は不要」ですが、

譲渡損が発生した場合は、翌年以降3年間にわたって繰越損失を

有効化するために、確定申告をしておく方が良いです。

また、配当所得がある場合も、

通常は、源泉分離課税なので、確定申告は不要ですが、

株の譲渡損がある場合は、配当所得と損益通算する確定申告を行うと、

源泉徴収された税金が還付されます。

また、配当しかない場合、通常は、分離課税なので確定申告不要ですが、

年間所得が約700万円を下回る人については、

総合課税を選択して確定申告をした方がトクです。

株や配当って、意外とケースバイケースで、

難しいのですよ。

以上、3つのご相談を紹介させて頂きました。

いかがでしたか?

わたしたち税理士は、税に関する専門家として、

日々、このようなご相談に対応させて頂いております。

もし、みなさまも何かお困りごとがございましたら、

下のボタンを「ビシッ!」とクリックして、ご相談下さいね。

【44】意外と分かっていない医療費控除(保険金の受取りがあったとき)

2025/02/13

医療費の支払額の計算で、間違いが多い点が1つあります。

それは、入院・手術に伴い、生命保険金を受け取った場合です。

もらった保険金は、払った医療費から控除しなければいけない、

・・・これをご存じの方は多いかと思います。

問題は、保険金を医療費から差し引く際の計算です。

【例】

○A病院で手術入院して40万円支払い、

保険会社から45万円の保険金を受け取ったとします。

(払った医療費以上に保険金が降りることは珍しくありません)

○B病院では、A病院の手術入院とは全く関係のない目の治療で通院しており、

年間15万円を払ったとします。

年間15万円を払ったとします。

○C病院では、これもA病院の手術入院とは全く関係のない、

糖尿病の治療などで年間10万円払ったとします。

【集計】

・A病院 支払40万円、受取保険金45万円

・B病院 支払15万円

・C病院 支払10万円

===========================

===========================

(合計) 支払65万円、受取保険金45万円

このケースの場合、

支払総額65万から受取保険金45万を引いた20万円を

年間医療費としている方が意外と多くおられます。

しかし、受取保険金は、A病院の40万円に対応するものですので、

全体から差し引く必要はないのです。

よって、正しくは・・・

・A病院 支払40万円、かつ、受取保険金40万円(←実際は45万ですが支払額を上限とします)

・B病院 支払15万円

・C病院 支払10万円

(合計) 支払65万円、かつ、受取保険金40万円

・・・となり、結果、65万-40万=25万円が年間医療費となります。

つまり、生命保険金を受け取った場合は、

その保険金と直接対応する医療費との【個別対応性で考える】

ということなのです。

安易に、全体の医療費からドンと引かないようにして下さいね。

※なお、話の簡便化上、割愛しましたが、

医療費控除となる額は、年間医療費から10万円等の一定金額を差引きし、

その残りが対象となります。

竹岡税務会計事務所

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら