🍀税に愛

🍀人生には笑いと熱き想いを

- ホーム

- ブログ

ブログ

【90】妻が貯めたヘソクリは誰の財産?

2025/03/31

1.よくあるケース

- 妻は専業主婦

- 毎月の生活費は夫が妻に渡し、余ったお金は妻名義の預金になっている

- 夫からは「余ったお金は自由に使っていい」と言われている

このような状況は多いと思いますが、

では、この場合、

妻が貯めた妻名義のヘソクリ(預貯金)は誰の財産となるのでしょうか?

2.裁決事例

これに関する判断がされた事例があります。

国税不服審判所の裁決(平成19年4月11日)です。

この事例においては、

妻名義の銀行預金、郵便貯金、債券などが約6,400万円あり、

納税者は「口頭で、夫(被相続人)から贈与を受けました!!」

と主張しました。

しかし、

国税不服審判所は次のとおり判断し、

納税者の主張を認めませんでした。

- 夫から「余った生活費は好きに使っていい」と言われていても、

それがイコール贈与となって妻名義の財産となる訳ではない。 - 贈与であることを客観的に示す証拠がない。

- 「贈与契約書がない=口頭による贈与契約があった」とはならない。

3.財産の管理状況はどうなっているのか?

ちなみに、この事例は

- 夫が運用していた債券の解約金が妻名義の口座に入金されていた

- 妻名義の定期預金や総合口座に使用されていた印鑑は夫が使っていたもの

などの事実関係がありました。

そのため、

「妻は単に形式上の名義人」と認定された要素もありますが、

同じような状況になっている事例は多いものと思われます。

私が様々な贈与のご相談をお受けした際に必ずお伝えしていることは

「贈与後の財産の管理状況にご注意ください」

ということです。

印鑑が複数あるので

どれが銀行印か分からなくならないよう、

家族全員が同じ銀行印を使用している

・・・というケースもありますが、

税務調査を考えると望ましくありません。

贈与契約書に押す印鑑、

預貯金の登録印などは

年齢を問わず(0歳などであっても)、

各人ごとに分けるべきなのです。

もちろん、

印鑑が分けてありさえすれば問題が無い訳でもなく、

その印鑑の管理状況なども重要になります。

定期預金の書き換え手続きに伴う

銀行に保管されている書類の筆跡も

税務調査でチェックされる可能性があります。

この辺りの整理ができていないケースは多く、

税務調査で問題になることが多いのです。

4.相続税の税務調査を前提にすると

相続税の税務調査があれば、

- 親族名義の預貯金、

- 貸金庫の有無

- 銀行入退室の記録

は必ず調べられますし、

- 銀行の防犯カメラの映像

相続税の税務調査は

- 被相続人名義の財産調査が半分

- 親族名義の財産調査が半分

と言っても過言ではありません。

この場合、

相続人の収入では貯まらない額の預貯金があれば、それは

- この残高はどうやって積み立てられたのか?

- 贈与ならば、その贈与は適法に成立しているのか?

という問題に必ずなります。

過去の税務調査の状況が国税庁から発表されますが、

毎年の相続税における否認額のトップは

「現金・預貯金等」なのです。

その内訳は公開されていませんが、

「親族名義の預貯金→被相続人の預貯金」

と認定された事例は相当多いと考えられます。

みなさんはそうならないように

ご注意頂ければと思います。

【89】年の途中で役員報酬を増額・減額改定するには?

2025/03/30

1.役員報酬の改定はいつまで?

中小企業の場合、

「毎期の業績に合わせて役員報酬を設定できたらいいのになぁ」

って思うことはよくあります。

ただし、税法では

- 役員報酬の改定は期首から3か月以内

- 3か月経過後に改定すると、差額は損金不算入

(注)

取締役が代表取締役に就任した場合の期中での増額、

経営状況が著しく悪化した場合の期中での減額は認められます。

よって、

中小企業にとっては至難の業とも言える<業績予想>をした上で、

役員報酬の額をうまく設定しないと、

- 業績に対して役員報酬が高すぎたので、赤字になった💦

- 業績に対して役員報酬が低すぎたので、黒字が出過ぎた💦

ということも起こり得る訳です。

2.税法をよく読んでみると

税法では「通常の改定は期首から3か月以内」と書いています。

一般的な事業年度は1年間なので、

「1年間の中で期首から3か月以内の改定(=1年間の中で改定のタイミングは1回だけ)」

なお、通常の役員報酬のことを「定期同額給与」と呼びますが、

税法には次のとおり書いてあります。

法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)第1項第一号

イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間の開始の日から

3か月を経過する日までにされた定期給与の額の改定

(はこれを損金として認めまっせ!)

と言うことは・・・

1年間の中で期首は「2回」存在することになります。

- 1年間の中で『期首』が2回ある

- 1年間の中で役員報酬改定のタイミングが2回ある

となる訳です!!

なお、変更の手続きとして必要なことは

- 株主総会の特別決議による定款変更

- 税務署などへの届け出となります。

(登記変更は必要ありません)

3.会社の業績が6か月間ならば見通せる?

1年間の業績の見通しが難しい場合でも、

6か月間ならある程度は見通せる、ということもあるはずです。

たとえば、不動産売買の仲介業や生命保険の代理店業などのように、

固定的な売上が(ほぼ)ない業種の場合、

毎期の期首では売上がゼロスタートとなるので、

なかなか1年間の業績が見通せないことも多いでしょう。

しかし、その業績に合わせた役員報酬を設定したいならば、

事業年度を6か月間に変更することも1つの方法なのです。

実際に、半年決算法人は存在していますし、

当然、違法でもありません。

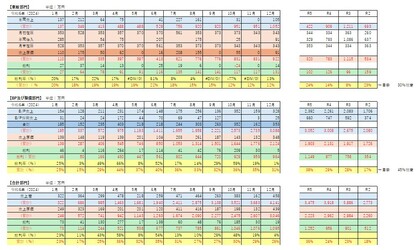

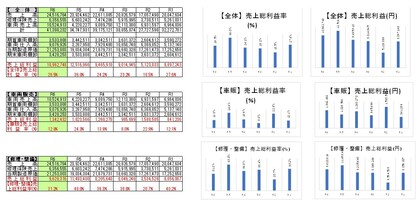

国税庁の直近の統計データによれば、

1年決算法人の数、半年決算法人の数は次のとおりです。

- 1年決算法人・・・2,897,478社

- 半年決算法人・・・・24,405社

半年決算法人の数は

1年決算法人の1パーセントにも満たないですが、

日本の企業の大半は中小企業ですから、

この内容をもっと多くの社長や経理担当者が知れば、

半年決算法人に変更する会社はもっと増えるかもしれませんね。

もちろん、事業年度を短くする訳ですから、

半年ごとに決算と税務申告を行う手間は発生し、

税理士に支払う決算報酬も年2回必要となります。

しかし、これは経費にもなるので、

この負担を考えても、

役員報酬を改定する自由度が上がるメリットは大きいのです。

毎年の役員報酬の設定で頭を悩ませておられる経営者さんは、

ぜひ、この対策をご検討してみてくださいね。

追伸

金銭以外の経済的利益による役員報酬(生命保険料や社宅家賃など)

が発生する場合もあり得ますが、

これらが期中で発生したとしても

「期首から3か月以内に改定しなければならない」

という規定は適用されません。

【88】税金デート

2025/03/29

【87】あれは30年前のことじゃった(アメリカ留学)

2025/03/28

1. 1994年6月

さらに、当時は関空も開業前でした)

2. 1994年6~同年8月

3-1. 1994年8月下旬 ニューヨーク立ち寄り

3-2. 1994年8月下旬 バージニア州の大学へ

4. 日本の大学との違い

1つ目は、大学の授業が市民にも開かれているという事です。

2つ目は、図書館が夜12時まで開いているということです。

3つ目は、先生が手厚く教えてくれるという点です。

4つ目は、学生も先生もフレンドリーという点です。

5. 英会話もダイジだけど・・・

6. 忘れられないあの景色(一生の思い出)

「やっぱり、神様はいる!!」と信じたくらい、

【86】おすすめの1冊「歴史にふれる会計学」

2025/03/27

- これなら分かる***

- 経営者のための***

- 簡単

- 分かりやすい

- これだけは知っておけば大丈夫

【85】令和7年度税制改正大綱(法人・個人・資産)

2025/03/26

令和7年度税制改正大綱 法人課税編

◆中小企業者等の軽減税率の特例は2年延長

中小企業者等の法人税率は所得金額800万円以下について15%とされています。

この軽減税率の適用期限を2年延長したうえで、

所得金額が年10億円を超える事業年度については、税率を17%に引き上げます。

◆中小企業投資促進税制は2年延長

中小企業投資促進税制は、適用期限を2年延長します。

◆売上100億超を目指す中小企業の支援措置

中小企業経営強化税制は、

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合に

特別償却または税額控除ができる制度です。

適用期限を2年延長したうえで対象に売上高100億円超を目指し、

一定の要件を満たす中小企業の設備投資を追加します。

うち建物および附属設備(合計額1,000万円以上)の特別償却率と税額控除率は、

供用年度の給与増加割合が2.5%以上の場合、それぞれ15%と1%、

給与増加割合が5%以上の場合、それぞれ25%、2%とします。

ほかにA類型は経営向上指標を見直し、

B類型は投資利益率を7%以上に引き上げ、

C類型のデジタル化設備、

暗号資産マイニング業の設備は対象から除外し、

新たに食品等事業者の設備が適用対象となります。

◆地域未来投資促進税制を3年延長

地域未来投資促進税制は、

地域経済牽引事業の促進区域内で特定事業用機械等を取得した場合に

特別償却または税額控除ができる制度です。

適用期限を3年延長し、機械装置及び器具備品の特別償却率を35%(現行40%)に引き下げ、

規模要件を1億円以上(現行2,000万円以上)、前年度の減価償却費の25%以上に引き上げたうえで

特別償却率50%、税額控除率5%とする上乗せ措置の対象設備に新たな類型を追加します。

◆企業版ふるさと納税を3年延長

企業版ふるさと納税制度は、

企業が寄附を通じてノウハウ、アイデア、人材を提供し、

官民連携で地方への資金の流れを創出、

人材還流を促して地域の社会課題の解決をはかる制度です。

企業は寄附額全額を法人税の損金に算入して約3割の税額を軽減、

4割は法人住民税の税額控除、

2割は法人事業税の税額控除を受けるので、

自己負担は1割で地方創生を応援することができます。

一方、地方再生計画の認定が取消される不適切事案が発生したため、令和7年度税制改正大綱 個人所得課税編

◆基礎控除と給与所得控除は10万円引上げ

物価上昇局面の税負担調整、就業調整への対応措置として、

基礎控除は合計所得金額2,350万円以下の控除額を10万円引き上げて58万円に、

給与所得控除は55万円の最低保障額を65万円に引き上げ、給与収入123万円まで課税されなくなります。

令和7年分以後の所得税に適用されます。

◆特定扶養控除(大学生年代の親族の扶養控除枠)を拡大

令和7年度の税制改正により、この給与収入上限額が150万円に引き上げられます。

年収150万円までは、改正前の扶養控除(特定扶養親族)と同額の63万円の控除を受けることができます。

改正後の内容

・対象者:19歳以上23歳未満の扶養親族を持つ納税者

・年収要件:103万円以下から150万円以下に引き上げ

・控除額:所得税63万円、住民税45万円(変更なし)

※150万円を超過すると段階的に控除額が縮小

・適用開始時期:令和7年分◆扶養控除、同一生計配偶者の要件も引上げ

基礎控除の引上げに伴い、人的控除が見直されます。

扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件は58万円以下となり、

現行48万円から10万円引き上げられます。

個人住民税も給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設、扶養親族、同一生計配偶者の合計所得金額の要件等を改正し、

令和8年分から適用されます。

◆iDeCoの拠出限度額を引上げ

iDeCoは加入年齢を70歳未満に引き上げ、

拠出限度額は自営業者等は月額7.5万円(現行:月額6.8万円)、

企業年金加入者は月額6.2万円から確定給付企業年金の掛金額及び企業型確定拠出年金の掛金額を控除した額(現行:月額2.0万円)、

企業年金未加入者は月額6.2万円(現行:月額2.3万円)に引き上げ、

全額所得控除されます。

◆子育て世帯への支援措置を1年継続・拡充

①住宅ローン控除

住宅ローン借入限度額の上乗せ措置(認定住宅5,000万円、ZEH水準省エネ住宅4,500万円、省エネ基準適合住宅4,000万円)、

および床面積要件の緩和措置(合計所得金額1,000万円以下、40㎡以上)は令和7年限り適用されます。

②住宅リフォーム税制(継続)

工事費用相当額(上限250万円)の10%相当額を所得税額から控除する措置が令和7年限り適用されます。

③生命保険料控除(拡充)

新生命保険料に係る一般生命保険料控除は、令和7年度税制改正大綱 資産課税編

◆結婚・子育て資金の贈与非課税は2年延長

結婚・子育て資金の一括贈与非課税制度(直系尊属からの贈与について結婚資金は300万円まで、子育て資金は1,000万円までを非課税)は、

「こども未来戦略」の集中取組期間(令和8年度まで)にあることを勘案し、

2年間の延長となりました。

◆法人版事業承継は役員就任要件を見直し

事業承継における非上場株式等の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

経営承継円滑化法による特例承継計画の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与により取得した後継者の贈与税の納税を猶予し、

贈与者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

特例措置の適用期限は、令和9年12月31日です。

これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該法人の役員に就任していることが要件となっていましたが、

令和6年12月31日で役員に就任していない場合でも、

贈与の直前に役員に就任していれば適用できるようになります。

令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。

◆個人版事業承継は事業従事要件を見直し

事業承継における個人の事業用資産の贈与税の納税猶予制度の特例措置は、

経営承継円滑化法による個人事業承継計画の認定を受けた後継者が、

宅地等・建物・その他減価償却資産の事業用資産を先代経営者から贈与により取得した場合、

贈与税の納税を猶予し、

後継者の死亡等により猶予税額の納付を免除するものです。

特例措置の適用期限は、令和10年12月31日です。

これまで後継者である受贈者には贈与日まで引き続き3年以上、当該事業に従事していることが要件となっていましたが、

法人版事業承継税制の改正と併せて、贈与の直前に事業に従事していれば適用できるようになります。

令和7年1月1日以後の贈与から適用されます。

◆設備投資の固定資産税軽減は2年延長

中小企業等経営強化法に規定する先端設備等導入計画に基づき、

中小事業者の生産性向上や賃上げに資する機械・装置等の設備投資について

固定資産税の課税標準の特例措置を見直しのうえ2年延長します。

賃上げ方針を計画に位置付け、雇用者給与等支給額を1.5%以上引き上げる場合、【84】税務調査初日前の元帳提出要請にどう対応すべきか?

2025/03/25

一般的な税務調査が行われる場合、

税務署の調査官から調査日(臨場日)について、

納税者、あるいは、顧問税理士へ、

事前に電話連絡が入ります。

これを「事前通知」と言い、

しかし、たまに

「調査日に前もって、

総勘定元帳と仕訳日記帳を提出して欲しい」

と調査官から要請されるケースがあります。

さて、この場合、

どのように対応すべきかご存じでしょうか?

調査官側からすると、

調査前に総勘定元帳等の資料を一通り確認しておくことで

臨場の日数は減り、調査効率が上がるということでしょうが、

納税者(顧問税理士)側からすると、

調査官が精査する時間が長くなる訳ですから、

否認指摘のリスクが高まることは明白であり、

もし仮に事前提出に応じるメリットがあるとすれば、

臨場の日数・時間が減ることくらいです。

特に昨今は、

- 調査官が当たり前のように調査初日前に元帳提出要請をしてくる、

- さらには、この要請を断ると、高圧的な態度を示す調査官もいる、

ようですので、この論点を理解する必要があります。

さて、結論からお伝えすると、

論理的には下記が正しい理解となります。

🔴税務調査は(正確には質問検査権の行使は)

その場で元帳・資料等を確認すること

🔴その場でコピーして税務署に持ち帰るのであれば、

返還を要しないので下記の留置き(トメオキ)に該当しない

(ので、応じる義務がある)

🔴原本・現物を税務署に持ち帰る行為は

留置きに該当するので納税者の任意

【参考】事務運営指針第2章3(4)

⇒なお、要請された元帳が紙ではなくデータであった場合、

そもそもデータの提出義務はありません(任意)

以上から、調査【前】の元帳提出はあくまでも

調査官の要請(=お願い)であって、

応じる義務はないことになります。

一方で、調査前の元帳提出要請を断った場合、

調査官が食い下がってくるケースも想定されますが、

そのような場合は、

🔵調査前の元帳提出は任意ですか?強制ですか?

🔵任意であれば、あくまでも納税者(顧問税理士)の判断なので、事前の元帳提出には応じません

🔵質問検査権(受忍義務)の範囲内というのであれば、その法的根拠を明示してください

などの主張(あえての質問)が有効です。

【83】もうすぐ4月! ~前年の決算書を見直してみましょう~

2025/03/24

- 一度作ったら終わり

- 税理士さんに作ってもらったキリ、見直していない

- 見ても良く分からない・・・

- 色々とぶっ込んでいるから、正しい数字ではなく、見ても意味がない・・・

- 過去の決算書を見てもあまり意味が無いと思っている・・・

あなたは毎年莫大な利益を上げ続ける「超エリート経営者さん」でしょう。

【82】意外な答え

2025/03/23

- 数字に心

- 税に愛

- 人生には笑いと熱き想いを

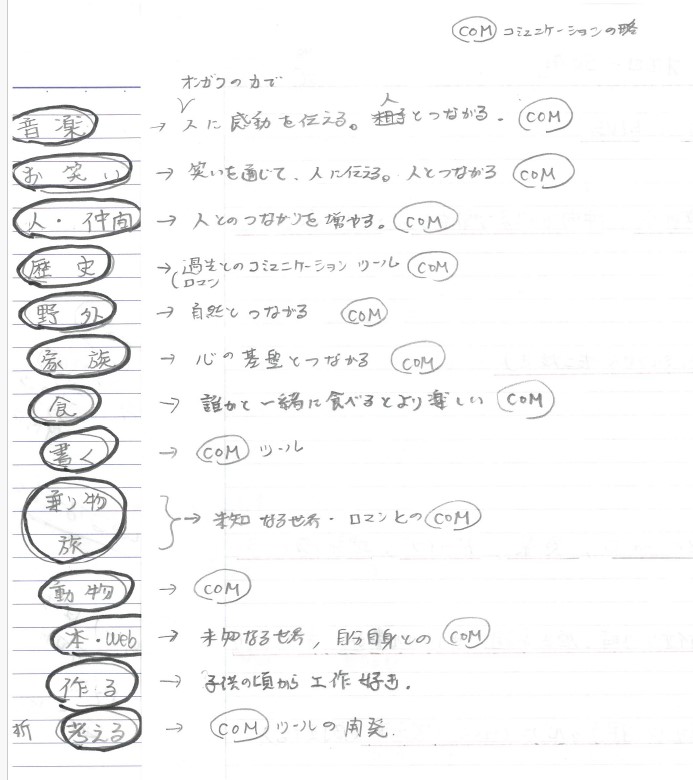

1.オモロー50出し

2.グループ分けをしてみた

- どうしてそれが好きなのか?

- どうしてそれを面白いと思うのか?

- コミュニケーションを図ること

- つながり、つながること

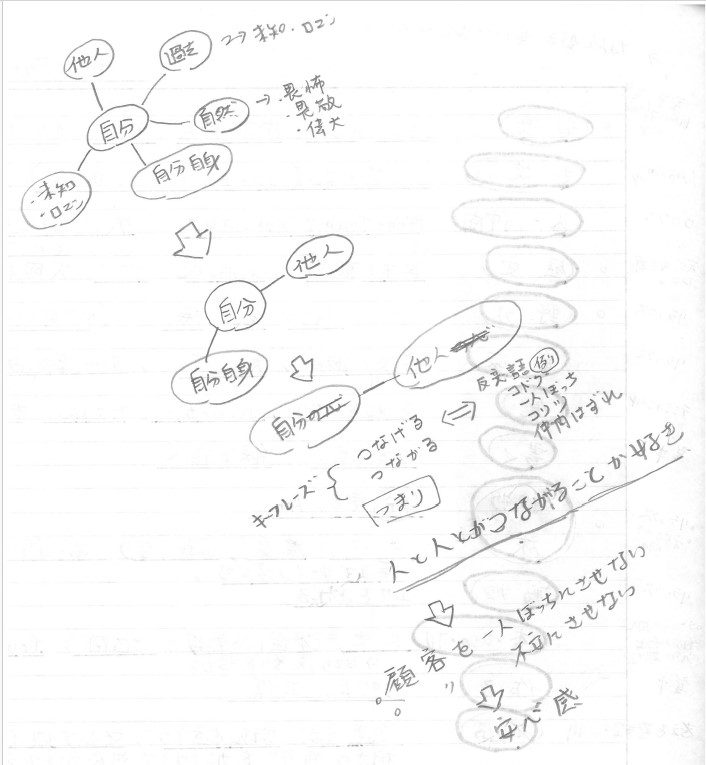

3.相関性を図にする

- 僕はどうしてコミュニケーションが好きなんや?

- それについて、相関性を図示できんだろうか?

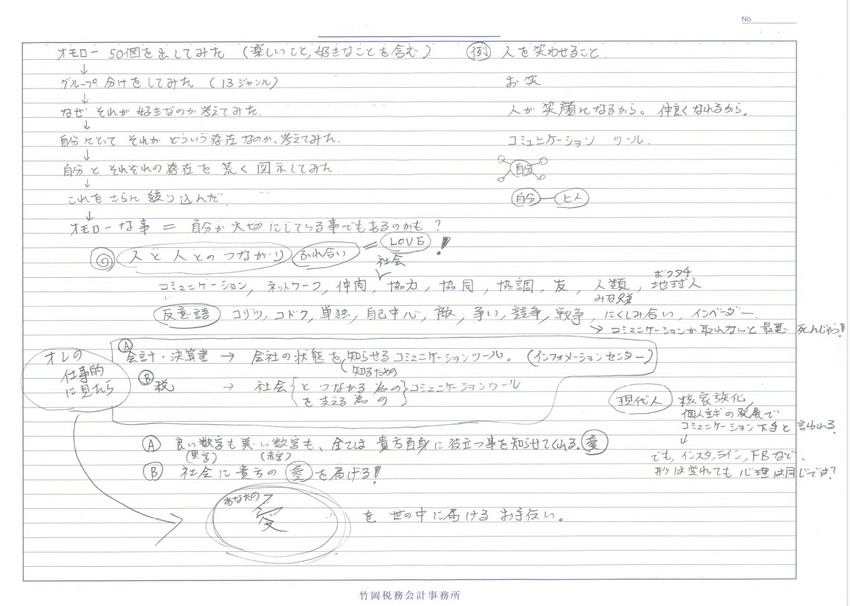

4.自分なりの結論(総まとめ)

でも、自分でそう思っているんだから、

良いところも改善すべきところも、色々と教えてくれます。

税は、社会とつながり、

あるいは、社会を支えるためのコミュニケーションツール。

そして、僕の仕事は、究極的に言えば、

皆さんの愛を世の中に届けるためのお手伝いである

【81】値上げと「2:6:2の法則」

2025/03/22

値上げをするとお客さんが減る?!

2:6:2の法則とは?

自分が無理をして潰れてしまっては、それこそお客様に申し訳が付かない

【80】歪みを正せ!!

2025/03/21

いえ、

【79】税理士の使命

2025/03/20

- 決算書や税務申告書を作ってもらう

- 毎月の会計処理や月次試算表等の作成をしてもらう

- 税務相談に乗ってもらう

- 税務のアドバイスをしてもらう

- 節税対策をしてもらう

【78】相続時精算課税制度を使った贈与の注意点

2025/03/19

今日は

「相続時精算課税制度を使った贈与の注意点」

についてお話します。

「いやいや、注意点の前に、そもそも、そんな制度、知らんがな!」

さてさて、

暦年贈与とは違って、

年間110万円までであれば、

相続開始前7年間の贈与財産が

相続財産に加算されることがないんです。

相続開始年分の贈与に関しても、

基礎控除額110万円が適用されます。

ちなみに、令和5年において、

相続時精算課税による贈与を受けた人は約4.9万人いるようです。

令和6年の実績数はまだ分かりませんが、

今後はさらに増えると思われます。

ここで、みなさんに覚えておいて欲しいことがあります。

それは・・・

相続時精算課税による贈与は

- 毎年110万円までの贈与額:贈与者の相続財産に加算されない

- これを超える金額:贈与者の相続財産に加算される

・・・という「当たり前のこと」です。

例を挙げてみますよ。

🔴 被相続人:父親

→ 相続時精算課税による贈与を使った贈与者

🔴 相続人:子供3人(長男、次男、三男)

→ 長男は相続時精算課税による贈与を使った受贈者

→ 贈与額は3,000万円(令和6年に1度に行なった)

🔴 被相続人の相続財産として、

3,000万円-110万円=2,890万円が加算される。

この場合、

長男さんだけに3,000万円を贈与したって事実が

相続税申告の際に、他の相続人に分かってしまうのです。

なぜなら、相続税申告書には、その旨がバーンと書かれているので。そうなると、次男さんや三男さんはどう思うでしょうか?

もちろん、これが問題にならないケースもあるでしょう。

正直なところ、

税金のことよりもこちらの方が問題💦

相続時精算課税による贈与は

「税金のこと」を考えて実行されることが多いんです。

しかし、これを優先させたが故に「相続人の人間関係が壊れた」

ということにもなりかねないんですよね。

当たり前ですが、このことは祖父母から孫への贈与でも

同じことが起き得ます。

相続人(子供)が複数いる場合でも、

「特定の孫にだけ相続時精算課税による贈与をする」

ということがあり得るからです。

なので、ぼくはお客様に・・・

- 贈与をするなら、相続人間で平等に行うのが原則

- 子どもの産まれた年が違い、贈与開始年が違うならば、何かしらの形式で帳尻を合わせる必要がある

(→ 例:贈与税を支払った後の「手取り額の総額」で調整)

・・・ということもお伝えしています。

法人税であれ、所得税であれ、相続税であれ、

税金を減らすことは簡単です。

しかし、税金を減らす行為が

本末転倒になってしまっては意味がないのです。

さらに大切なのは「節税」ではなく、

「税引き後のお金を増やすこと」なのです。

しかし、多くの方が

「税金を減らすことを意思決定の第1ステップにしてしまっている」

という現実があります。

こんなことじゃ、

相続であれ、事業承継であれ、会社の経営であれ、

「物ごとの本質」を見誤っちゃいますよね。

NGな意思決定:「この方法を採用すれば、税金が減る」

OKな意思決定:「この方法を採用した方がいいし、結果として税金も減る」

ぼくのクライアントさんからも、よく

「こういう風にすれば税金が減るが、どう思いますか?」

というご質問が出ることがあります。

しかし、その多くは「物ごとの本質」から逸脱した方法なのです。

繰り返しますよ。

大切なのは

「物ごとの本質から逸脱しないこと」

これらを見誤らないようにしてくださいね🌈

【77】確定申告、無事終了 ~そして、思うこと~

2025/03/18

【76】家計簿も会社の会計も同じ?

2025/03/17

【75】未来を共に描けるか?

2025/03/16

【74】なんのために100km歩くのか?

2025/03/15

【73】信じること

2025/03/14

【72】非常にコマカイ消費税

2025/03/13

- 課税取引なのか?

- 非課税取引なのか?

- 不課税取引なのか?

- 10%対象か?

- 軽減税率8%対象か?

- インボイス有りか?

- ナシか?

【71】「お財布感」にまで金額を落とし込む

2025/03/12

\

【70】経営者に登山を勧める7つの理由

2025/03/11

仕事のことを半強制的に忘れられる

登りのキツさは上昇している証拠

平地のありがたさを痛感する

晴れの日ばかりではないことを知る

達成感、そして、そこに立つ者だけが見れる景色

色々な登り方があることを知る

自分の限界を知る

【68】カンニングしたらイイんです

2025/03/09

【67】相続放棄の手続きの実際とその流れ

2025/03/08

相続における3つの選択

相続が発生すると相続人となる者は

- 単純承認(プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する)

- 限定承認(プラスの財産の範囲内でマイナス財産を引き継ぐ)

- 相続放棄(遺産の相続を放棄しプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない)

・・・のいずれかを選ぶことになります。

相続放棄を選択するのは、一般的に借金が多い場合と考えられますが、

借金がなくとも相続にかかわりたくない、

財産分与ゼロでハンコを押すのはシャクだなど、

他の理由であっても自分の意思で選べます。

相続放棄の手順

(1)家庭裁判所へ相続放棄を申述する

相続放棄の申述は、民法により、

自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所にしなければならない、

と定められています。

申述書に申述内容を記入し、

被相続人の住民票除票又は戸籍附票や申述人(放棄する人)の戸籍謄本など(=申述人の被相続人との関係性により必要書類は変わってくる)を添付して

家庭裁判所に書類を送ります。

(2)家庭裁判所から「照会書」が届く

申述後、家庭裁判所から「照会書」が届き、

- 誰かに強要されたり、

- 他人が勝手に手続きしたり、

- 相続放棄の意味がわからず手続きしていないかなど、

その申述が本人の真意によるものかの確認がなされます。

(3)「相続放棄申述受理通知書」で完了

家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」(相続放棄が無事に認められた旨の通知)

が届いて手続き完了となります。

なお、他の相続人が相続手続きをする際に

「相続放棄申述受理証明書」の原本が必要となります。

通常は、受理通知書が届いた後に受理証明書の交付申請を行いますが、

事前に受理証明書の交付申請を行えば

受理通知書に同封されて受理証明書も届きます。

相続放棄のデメリット

相続放棄が完了すると後から撤回できないため、【66】相続した不動産の登記を放っておくと罰金がかかります

2025/03/07

相続登記の申請の義務化(2024.4.1施行)

相続等により不動産を取得した相続人は、

その所有権を取得したことを知った日から3年以内に

相続登記の申請を行う必要があります。

また、遺産分割協議が行われた場合は、

遺産分割が成立した日から3年以内に、

その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。

これらの登記懈怠には10万円以下の過料が課せられます。

なお、遺産未分割で、相続登記不可の場合は、

自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出れば、

相続登記の申請義務履行とみなされます。

10年経過遺産の相続分(2023.4.1施行)

被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、

原則として法定相続分によって画一的に行うこととされます。

住所変更登記義務化(2026.4.1施行)

登記簿上の不動産の所有者は、

所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に

住所等の変更登記の申請を行う必要があります。

登記懈怠には5万円以下の過料が課せられます。

なお、公的機関間情報による登記官職権登記も始まるので、

この職権登記があると、

住所等の変更登記の申請義務は履行済みとなります。

ただし、自然人の場合には、本人の了解が前提です。

DV被害者保護登記(2024.4.1施行)

DV被害者等を保護するため

登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例があります。

所有不動産記録証明制度(2026.2.2施行)

不動産登記名義人の住所と氏名を全国的に一括して調査し、

所有不動産記録証明書というリストで証明する制度が始まります。

被相続人名義の不動産だけでなく、

存命の名義人や法人名義の不動産も調査できます。

請求人は本人、相続人、法定代理人等に限定です。

相続土地国庫帰属制度(2023.4.27施行)

国庫帰属申請をするには、

1筆の土地当たり1.4万円の審査手数料が必要であり、

審査を経て承認されると、

10年分の土地管理費相当額の負担金が必要です。

負担金額は原則20万円です。

共有制度の見直し(2023.4.1施行)

●共有物に軽微な変更では、全員の同意は不要、過半数持分で決定、【65】ECサイトの電子取引データ保存

2025/03/06

令和6年1月より事業者に電子取引データの保存が義務付けられましたが、緩和措置もあります。

◆ECサイトで物品を購入した場合

ECサイトでの取引記録は電子取引データとして保存が求められます。

ECサイトの取引記録はダウンロードまたはPDFにて保存しますが、

ECサイトで領収書等の取引データを随時確認できる場合は、

必ずしもダウンロードして保存する必要はありません。

なお、「検索機能の確保」については、

基準期間(取引の行われた年の前々年)の売上高が5000万円以下の事業者、

または、

電子取引の記録を書面で出力し、取引年月日その他の日付、取引金額、取引先ごとに整理して提示・提出できるようにしている事業者が、

税務職員の求めに応じて当該取引データをダウンロードできるようにしている場合は、

検索要件を満たしているものとして取り扱われます。

◆クレジットカードで購入した場合

ECサイトで購入した物品の支払をクレジットカードで行う場合、

カード会社の利用明細も電子取引に該当し、

電子取引データとしての保存が必要になります。

この場合も利用明細をカード会社のサイトで随時確認できればダウンロードは必要ありません。

◆インターネットバンクの利用記録で保存

ECサイトで購入した物品の支払代金をインターネットバンキングを利用して振込、またはクレジットカードで引落した場合も

EDI取引として電子取引データとしての保存が必要になります。

この場合もオンライン上の通帳や入出金明細等で利用記録を確認できればダウンロードは必要ありません。

◆WEBサイトの保存期間に注意!

一方、税法上の領収書等の保存期間は、青色申告で原則7年、白色申告で5年ですが、

これらの期間、WEBサイトで取引データが保存されないことがあります。

この場合、WEB上のデータが確認できなくなる前に、ダウンロードまたはPDFで保存する必要がありますが、

WEBサイトで確認できるようになった段階での随時保存も有用といえます。

◆電子インボイスの保存

ECサイトで購入した物品の領収書等は、適格請求書等(電子インボイス)となりますが、【64】申告書に収受印を押してくれない

2025/03/05

◆令和7年1月以後は

国税庁は今年1月4日、

『令和7年1月以後は『申告書等の控えへの収受日付印(税務署名や年月日等)の押捺を廃止する』と公表しました。

これは申告書等の持参又は郵送に対する措置です。

e-Taxによる申告では『受信通知』がメッセージボックスに格納されます。

税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX)の取組の推進が目的です。

また、令和7年1月から、申告書等の提出(送付)の際は、申告書等の正本(提出用)のみを提出(送付)するように、と公示しています。

◆申告書等提出事実を証明する方法

それでは、申告書等を紙で提出する場合、今後はどのように申告等したことを証明すればよいのでしょうか。

①国税庁が公開したQ&Aによりますと、

令和7年1月以後の当分の間の対応として・・・

窓口で交付するリーフレットに申告書等を収受した日付や税務署名を記載した上で希望者に配付する、

この配布文書は提出事実の証明機能を持つ・・・と回答しています。

②所轄税務署に「申告書等閲覧申請書」を提出することで、

申告済みの申告書等を閲覧することができます。

そこには収受印が押されています。

閲覧に手数料はかかりませんが、あくまで閲覧サービスのため、

コピーの提供は受けられません。

ただし、申請書の「写真撮影の希望」欄にチェックをつけることで

写真撮影が可能となります。

③納税証明書の交付請求を行い、

納税額と滞納の有無の表示を介して、提出済み申告書の内容を間接的に証明します。

④個人だけのケースとしては、

申告書等情報取得サービス(オンライン請求のみ)、

保有個人情報の開示請求(写しの交付請求は1か月程度)

などがあります。

◆銀行等は対応を変えないと

これまでは・・・【63】移動日な一日

2025/03/04

【62】辞めない人、辞めたい人

2025/03/03

【61】確定申告期間中のささやかな楽しみ

2025/03/02

そんな中でもささやかな楽しみがあります。

よくそういう話を周囲にしていたんです。

- ありがとうございます

- 感謝します

- 嬉しいです

- 楽しいです

- 幸せです

- ツイテル

- 愛します

- 許します

【60】ヘトヘトです

2025/03/01

確定申告も残り2週間ほど。 ここまで来ると、さすがにヘトヘトです。 (ぼくのタイトル画像もサイケになっています汗) 毎日、深夜まで仕事をし、土日も当然関係ありません。 たまに気を抜くとフラッとなる瞬間も・・・。 いかん、いかん、と思って 気持ちを引き締め直すんですのですが そもそも睡眠時間も足りていません。 法人決算やらなんやらが重なって、 12~3月は毎年このような状況です。 しかし、忙しいのは自分ばかりではありません。 昨夜、出来上がった書類を郵便で出そうかと思ったのですが、 比較的近所の会社さんだったので、 気分転換のミニ・ドライブがてら、 直接、会社の郵便受けへ投げ込みに行きました。 顧問先さんの会社に着くと夜22時半だと言うのに 会社にはまだ明かりが灯っており、 社長がひとりで残業をしておられました。 社長に会えるとは思っていなかったので なんだか嬉しくなり、 持参した書類をご説明をしつつ、 しばしの雑談を楽しみました。 社長もこんな時間まで仕事をしているんだなと思うと、 自分も頑張らねば、と改めて思ったのでした。 社長!ガッツをもらえましたよ! ありがとうございます! P.S. なぜ紺色の背景に黄色文字? 月夜のイメージですw |

竹岡税務会計事務所

経営が見えない!を数字でクリアに。

まずは、お気軽に無料相談を。

電話番号:090-7499-8552

営業時間:10:00~19:00

定休日 : 土日祝

所在地 : 大阪府富田林市須賀1-19-17 事務所概要はこちら